コンテンツ番号:356

更新日:2023年07月26日

大船渡市では平成25年5月20日より、従来のアナログ防災行政無線から、デジタル防災行政無線へと、切り替えを行いました。以前、市で配付したFujitsu製、Oki製のアナログ戸別受信機では受信ができなくなりました。

Fujitsu製 使用不可

Oki製 使用不可

Panasonic製 使用可

このページでは、デジタル戸別受信機の取り扱い方法について説明をいたします。詳しい説明につきましては、戸別受信機に備え付けの取り扱い説明書をご覧ください。

※戸別受信機は緊急時の放送を受信するための機器です。絶対に分解や改造をしないようにしましょう。

1. はじめに

大船渡市では住民登録をしている世帯主の方に、防災行政無線戸別受信機1台を無償で貸与しています。(アンテナ設置を含む。)

※電気料金、乾電池は自己負担となります。

※貸家の方は設置にあたって家主等の了解を得てください。

事業所に設置をご希望の場合、また、同一世帯で2台目の設置をご希望の場合は有償での設置となります。下記の取扱業者に直接お申し込みください。

- 取扱業者:有限会社吉田商会

- 住所:猪川町字久名畑21-1

- 電話番号:26-3395

- 概算費用約50,000円(戸別受信機本体、各種手続き、設定、工賃など)

※外部アンテナが必要な場合、改めて、アンテナ代、工賃などがかかります。詳しくは戸別受信機取扱業者にお問い合わせください。

※工場などで、構内放送との連動も可能ですので、ご相談ください。

※引越しや模様替えなどにより、市指定業者が設置した状態から移動したりすると放送が受信できなくなる場合がありますのでご注意ください。

2. 通常時の使用方法

1.電池フタを開けて単一乾電池を2本セットする

電池フタを開けて、単一乾電池(推奨)を2本セットします。(単二、単三乾電池も使用できます。)

- ※停電のときなどに、自動的に乾電池に電源が切り替わります。緊急放送などを聞き逃さないように、乾電池を入れてください。

- ※乾電池は1年に1度交換をしてください。

- ※電池フタの開け方は下記を参照してください。

- 受信機中心にあるOpenの「▽(逆三角形)の印」を強く押し込みます。

- 強く押し込んだまま、下げます。

- 乾電池を左に押し込み、1本ずつ外します。

- 乾電池を交換し、逆の手順でフタをはめて元に戻します。

2.アンテナケーブルを接続する

アンテナケーブルを機器左側面のアンテナ端子に接続します。

※電波状況がよく、付属のアンテナで受信が可能な場合は必要ありません。

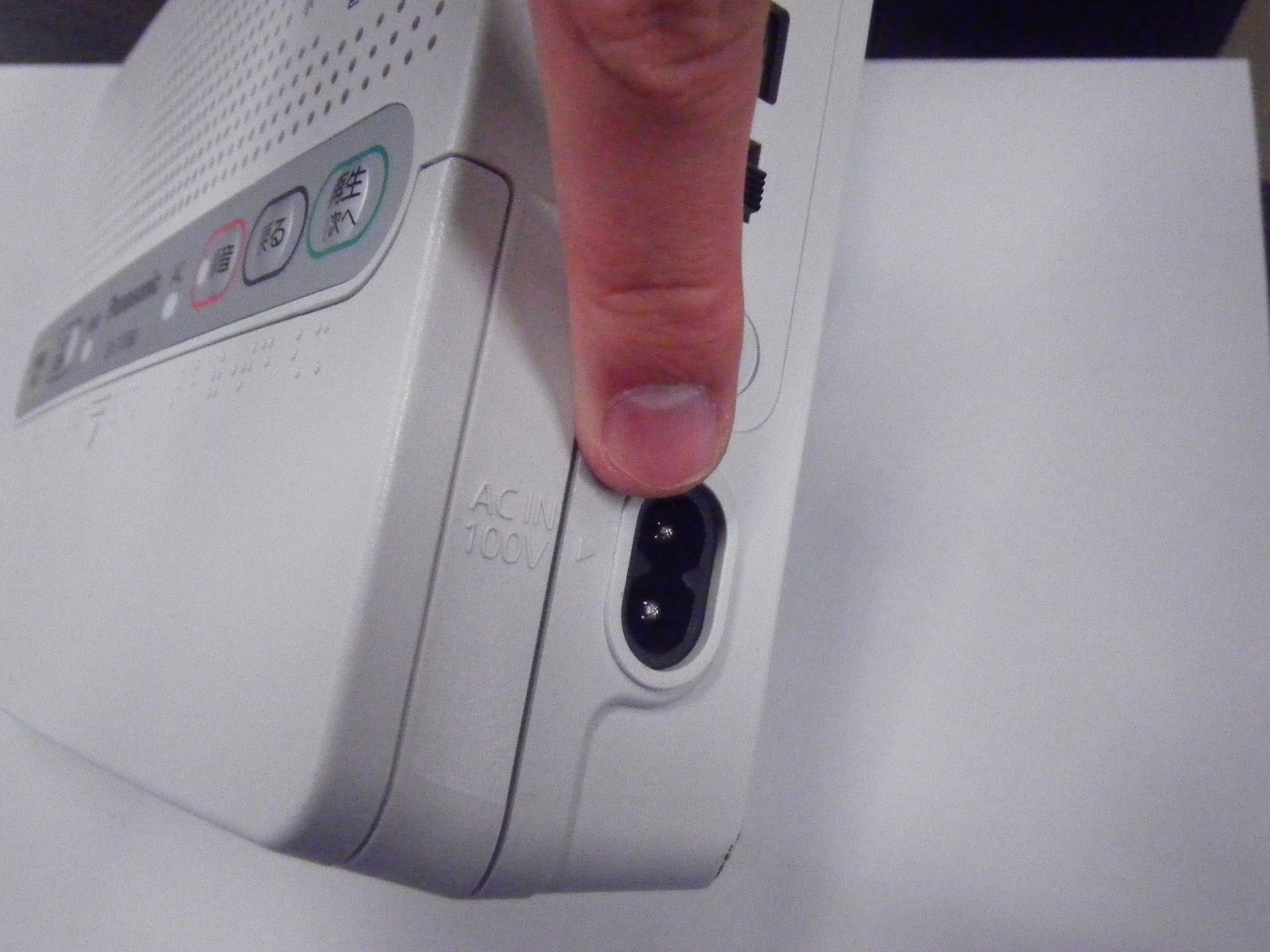

3.電源コードをコンセントに差し込む

電源コードを機器右側面に接続し、コンセントに差し込みます。

4.電源スイッチを入れる

機器右側面の電源スイッチを「入」にします。

5.ACランプの点灯を確認する

電源スイッチを入れると機器前面のACランプが緑色に点灯します。

- ※何回か点滅した後に、点灯します。

- ※乾電池ランプが点灯したときは、電源コードがきちんと接続されていない場合があります。もう一度確認をしてください。

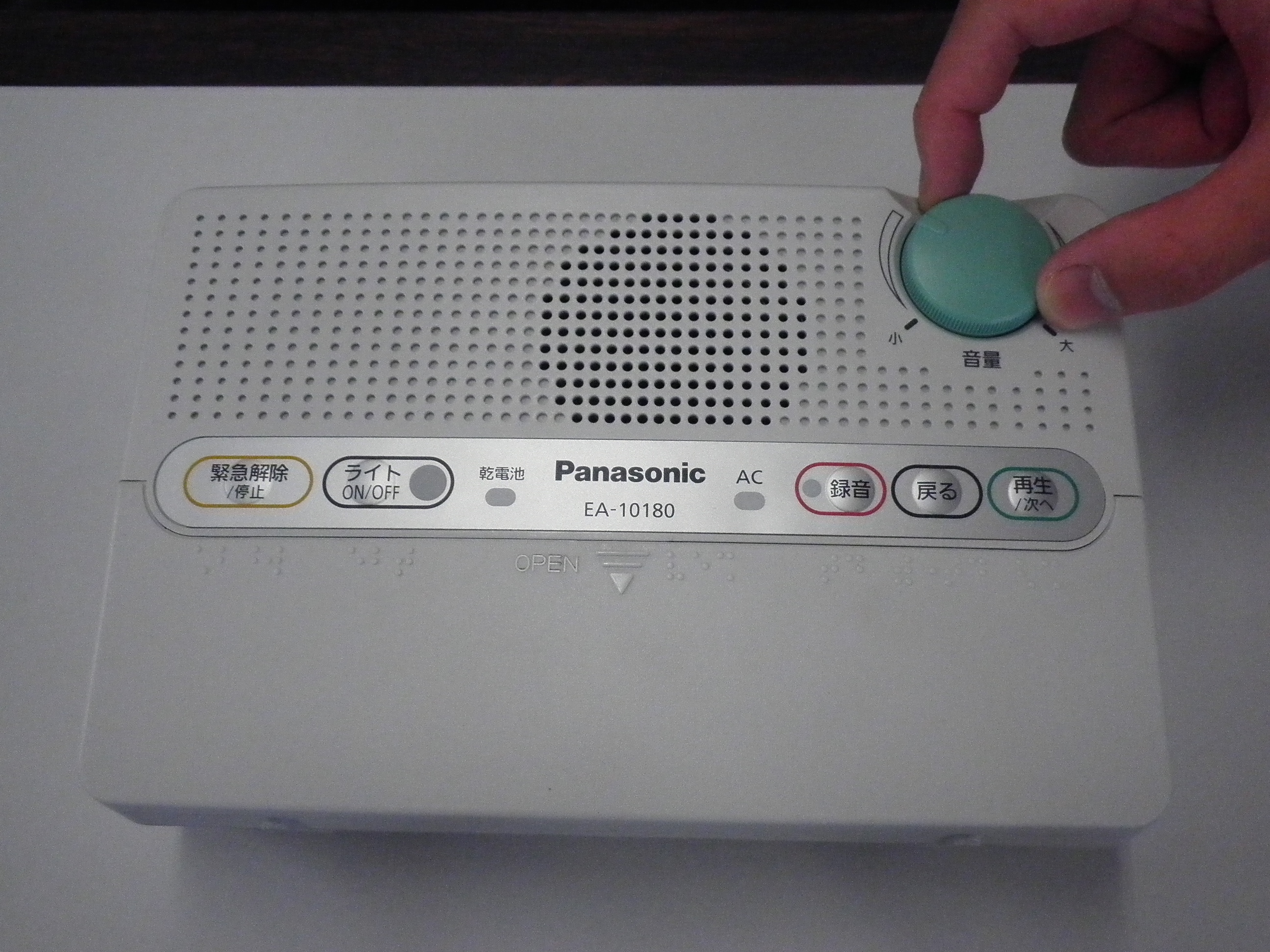

6.音量を調節する

音量を調節します。音量調節ボリュームを右に回すと音量が大きくなります。

7.市から定時チャイムを受信ができるか確認する

大船渡地域は午前7時、正午、午後5時、三陸地域は午前6時、正午、午後5時、午後9時に毎日、市から定時チャイムを放送しますので、受信ができるか確認をしてください。

※放送が受信できない場合は、ケーブル類の接続や電源が入っているか、もう一度確認をしてください。

8.録音機能がついて

本機器は放送を聞き逃しても後から確認できるように、録音機能がついています。定時チャイム以外は自動的に録音されます。再生したいときは、機器前面の「再生/次へ」ボタンを押すと、一番新しい未再生の放送から順番に再生します。

9.長期間に渡り不在になる場合

長期間に渡り不在になる場合には、電源スイッチを「切」にして、電源コードを外して、乾電池を取り外してください。

3. 非常時の使用方法

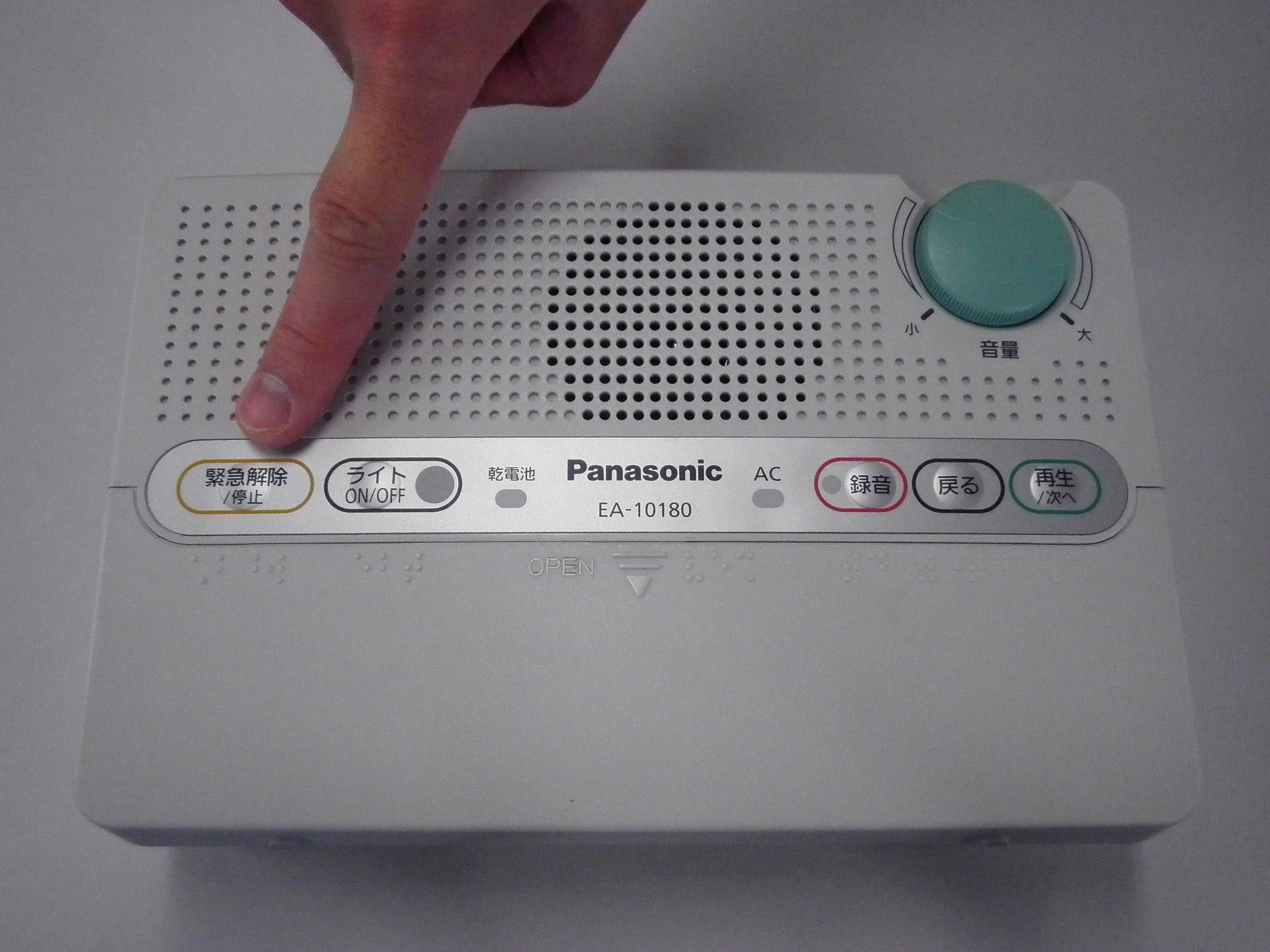

1.緊急放送を受信したときには、音量調節とは関係なく、最大音量で放送されます。

※音量が大きすぎるときは、機器前面の「緊急解除/停止ボタン」を押してください。通常の音量に戻ります。

※ボタンを押しても放送は停止されません。

2 非常時には自宅等から持ち出すことが可能です。アンテナケーブルと電源ケーブル、その他のケーブルを接続している場合はすべて外します。

※電源スイッチが「入」のまま、電源ケーブルを外すと、「ピピピピ」と、音が鳴りますが、故障ではありません。

3 取り付け金具で固定している場合には、少し上に持ち上げるようにして外します。

※落下防止用にストラップも使用している場合にはストラップも外します。

4 屋外に持ち出し、機器後面のアンテナを引き伸ばし、放送が受信できるようにします。

※気象条件や建物の影など場所によっては、受信できない地域があります。

4. 困ったときは

- 電源が入らない。

- 電源スイッチが「入」になっているか確認してみましょう。

- 電源ケーブルが外れていないか確認してみましょう。

- 乾電池が入っているか確認してみましょう。

- 音が聞こえない、音が小さい。

- 電源スイッチが「入」になっているか確認してみましょう。

- アンテナケーブルが外れていないか確認してみましょう。

- 音量調節ボリュームを左に回しすぎていないか確認してみましょう。

- 音量調節ボリュームを一番左にしているのに音が出る。

本機器は、放送を聞き逃さないように音量調節ボリュームを一番左に回しても、微小な音が出ます。故障ではありません。 - 乾電池ランプが点滅している。

乾電池が消耗しているか乾電池が入っていません。新しい乾電池と交換してみましょう。 - ACランプが点滅している。

音声通報の受信中は点滅します。故障ではありません。

音声通報を受信していないときに点滅している場合は、無線電波を受信できずに圏外になっています。音声通報の受信中よりもゆっくりと点滅します。 - 録音ランプが橙色に点滅している。

未再生の放送が録音されているときに、橙色のランプが点滅します。「再生/次へ」ボタンを押して、放送内容を確認してください。 - 録音ランプが赤色に点滅している。

録音メモリーが故障している可能性があります。防災管理室までご連絡ください。

5. 転入してきた方へ

大船渡市では、全世帯に戸別受信機の無償貸与を行っております。貸与をご希望の方は下記申請書にご記入のうえ、防災管理室までご提出ください。申請書提出後、市指定業者から設置日時調整のご連絡をいたします。

6. 市外へ転出される方へ

市外へ転出される場合は機器の返還をしていただきます。(大船渡市防災行政無線専用の受信機のため、他市町村では受信できません。)下記返還届にご記入のうえ、機器を取り外し、防災管理室までご返還ください。

7. 市内で転居される方へ

戸別受信機には、申請者の居住する町、行政区の情報が設定されています。市内で転居される場合は、下記設定変更届けにご記入のうえ、防災管理室までご提出ください。機器の持参は不要です。機器につきましては、ご自身で移動していただきます。

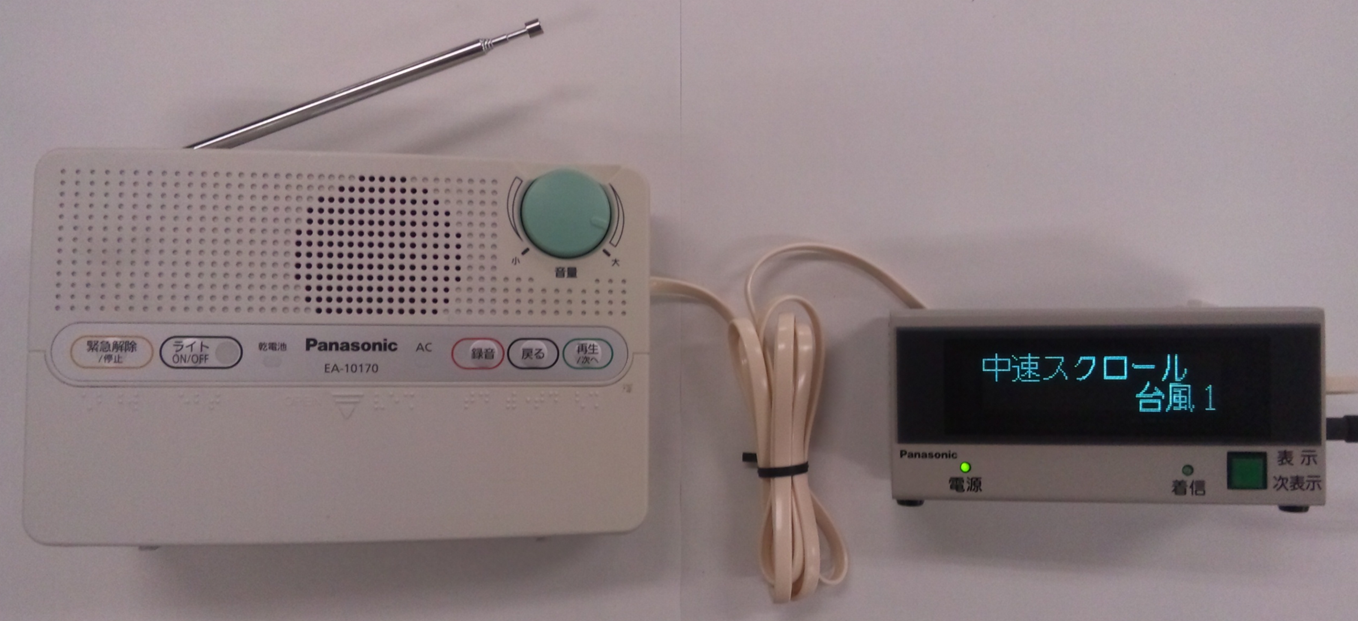

8. 耳の不自由な方へ

耳の不自由な方向けに、文字表示装置付戸別受信機を無償貸与しています。

対象は、聴覚障害を理由に身体障害者手帳を交付されている方がいる世帯で、大船渡市に住民登録している世帯主です。貸与は専用戸別受信機と文字表示装置一式です。

詳しくは、総務部防災管理室または生活福祉部地域福祉課障害福祉係にお問い合わせください。

9. よくある質問(Q&A)

Q1. 録音のランプがオレンジ色に点滅していますが故障ですか。

A1. 再生されていない放送があるためです。気になる場合は、録音されている放送をすべて再生すれば、点滅が消えます。「再生/次へ」ボタンを連続で押すと、その都度「ピッ」という音が鳴りますが、未再生の放送がなくなったときに「ポッ」という音が鳴り、録音ランプは消えます。

Q2. 定時チャイム放送が録音されていますが、必要ないのではないでしょうか。

A2. 通常、定時チャイム(正午などの音楽チャイム)は録音されないよう設定しています。定時チャイムが録音される場合、留守録音(すべてを録音する設定)の状態になっています。「録音」ボタンを押して「ピ・ピッ」と連続音が鳴れば留守録音は解除されます。

【参考】留守録音の状態は、「録音」ボタンのランプが緑に点灯します。留守録音の状態で未再生の放送がある場合、緑とオレンジが交互に点滅します。

Q3. これからでも戸別受信機の無償貸与の申請はできますか。

A3. できますが、希望する日程で取り付けできない場合もあります。戸別受信機貸与申請書は、市役所本庁の防災管理室、三陸支所、綾里・吉浜地域振興出張所にあります。こちらのページの一番下からダウンロードすることもできます。

Q4. 取扱説明書はもらえないのですか。

A4. 戸別受信機の取扱説明書は、設置作業時に委託業者が各家庭に配付しています。紛失した場合は、こちらのページの一番下からダウンロードできますのでご利用ください。

Q5. サイレン放送の音が大きすぎます。(ボリュームの調節がききません。)

A5. 火災、津波など緊急性の高い放送は、多くの人が認知できるよう、最大音量で放送するように設定しています。「緊急解除/停止」ボタンを押せば、「ボリュームつまみ」で音量調節ができます。

Q6. 戸別受信機の設置場所を変更したいのですが。

A6. 委託業者は、各世帯の人の立ち会い・了承の上、設置場所を決定しています。同一の設置場所で動作に不具合がある場合は、委託業者が対応しますが、自己都合で設置場所を変更する場合は、自己負担で移動していただくことになります。

Q7. 漁協の放送が聞こえないのですが。

A7. 戸別受信機の申し込みのときに、漁協の承認を得ている人が漁協放送を受信できます。受信を希望する人は、戸別受信機設定変更届に必要事項を記入し、漁協の承認を受けた上で、防災管理室に提出してください。こちらのページの一番下からダウンロードすることもできます。

Q8. 戸別受信機からの放送が途切れるときがあるのですが。

A8. 戸別受信機は、電波状態のよい場所に世帯の人の了解を得て設置していますが、季節的な原因などで、電波状態が変動する場合があります。次の点を確認し、改善しない場合は、ご連絡をお願いします。ただし、設置業者が設置した場所から、世帯の都合で場所を移動した結果、外部アンテナが必要となる場合、自己負担での設置が必要となります。

- 外部アンテナが設置されていない場合、本体のロッドアンテナが伸びていることを確認してください。

- 設置業者が設置した場所から移動している場合、元の場所に戻してみてください。

- 近くに大型テレビ、冷蔵庫、電子レンジなどを置いた場合、機器からの影響がでる場合があるので、それらを離してみてください。

【参考】ACランプは通常点灯していて、電波状態、電源が良好であることを示しています。電波状態が悪い場合や放送の受信中に点滅します。

Q9. 乾電池ランプが点滅し、戸別受信機から「ピーッ、ピーッ」という連続音がなっていますが、故障ですか?

A9. 故障ではありませんが、乾電池が消耗しています。「緊急解除/停止」ボタンを押すと連続音が止まりますが、乾電池ランプの点滅は続きます。また、次の放送を受信すると、再度、連続音がなります。停電の時や屋外に持ち出したときは、乾電池で稼動します。早急に乾電池を交換してください。

【参考】戸別受信機の故障の原因となるのが電池の液漏れです。乾電池ランプの点灯と警告音は、故障を防ぐためのものです。電池は単一を推奨します。

Q10. 乾電池を交換しようとしましたが、ふたが開きません。

A10. 戸別受信機の正面付近に「▽(逆三角形)の印」があります。この部分を押したまま、下方向に引き下げてください。

Q11. 設置に来た業者に外部アンテナが必要だと言われました。新築の家で外壁に穴を開けたくないのですが?

A11. 標準的な工事(ケーブルの長さ、外壁・屋根への設置)については、市の負担で設置することとしています。このケースでは、アンテナ用に柱を建てたり、特殊なケーブルを使用しての設置が必要になるなど、申請者の都合により掛かり増しする部分は、自己負担で行っていただくこととなります。

Q12. 一般住宅等から市内転居の予定です。手続きはありますか?

A12. 既に申請の上、戸別受信機を設置されている場合、転居先にご自分で移動していただき、市に「戸別受信機設定変更届」を提出していただきます。戸別受信機には、居住している町、行政区などの情報が設定されていますので、その変更が必要となります。戸別受信機を市に持参する必要はありません。また、転居に伴い、外部アンテナの移設や新設に要する費用は自己負担となります。

Q13. 転出を予定しています。戸別受信機の手続きはありますか?

A13. 「戸別受信機返還届」と併せて、戸別受信機本体を市に返却してください。外部アンテナの撤去が必要な場合は、早めに防災管理室までご連絡ください。