コンテンツ番号:1623

更新日:2024年03月18日

証明書の「書かない×ワンストップ窓口」をスタート

市では、利用者の「迷う・待つ・書く・回る」の負担を軽減し、利便性の向上を図ることを目的として、「おおふなと版窓口改革(DX)」の実現に向けた検討を進めてきました。

この取組として、ローカウンター・車いす用カウンターの整備や手続き別サイン表示の設置、デジタル庁舎案内板の設置等を進めるとともに、証明書(税・戸籍・住基・印鑑)に関する「書かない×ワンストップ」窓口の運用をスタートしました。

こうした窓口DXの推進により、これまで以上に利用者目線の窓口を実現します。

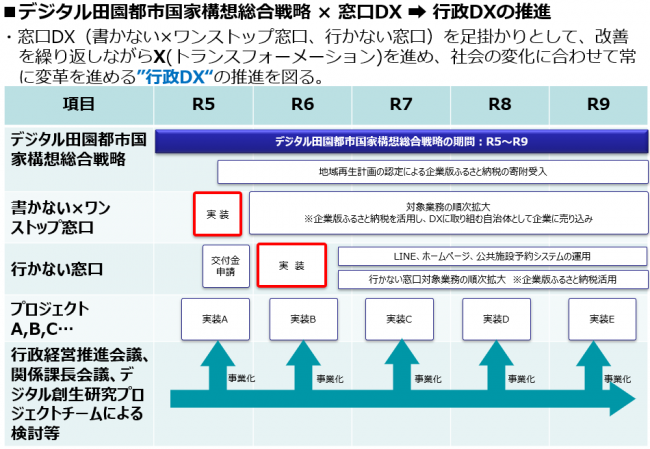

1階フロア図

1階総合案内付近 1番窓口・2番窓口・お渡し窓口・3番窓口付近

対象となる証明書

住民票の写し

- 住民票(世帯全員):1通に世帯全員が記載されたもの

- 住民票(世帯一部):世帯の一部の方のみ記載されたもの

- 除票:転出や死亡などにより住民登録がなくなった方の住民票

- 記載事項証明書:住所や氏名などについて、住民票に記載された事項と相違ないことを証明するもの

戸籍

- 戸籍謄本:同じ戸籍に記載されている方全員が載ったもの

- 戸籍抄本:戸籍に記載されている方のうち一部が載ったもの

- 除籍謄本・除籍抄本:婚姻や死亡などにより全員が除かれた戸籍

- 改製原戸籍:コンピュータ化する前の戸籍など、法律が変わる前の古い戸籍

- 戸籍の附票:住民登録をしていた住所の履歴が記載されたもの

印鑑登録

- 印鑑登録証明書

- 印鑑登録

所得や市民税の証明書

- 所得証明書:1月1日から12月31日までの間の1年間の所得を証明します。収入額・所得額等が記載されています。

- 所得・課税証明書:所得証明書・課税証明書・非課税証明書がひとつになったものです。児童手当用、公営住宅用もこちらになります。

納税証明書

- 未納なし証明書:市へ納める税や料金に未納がないことを証明します。

- 納税証明(税額表示):課税された額と納付した額を証明します。

- ※納税証明書(車検手続用)が必要な方は、8番窓口(税金(収納))でお取りください。

固定資産税に関する証明書等

- 評価証明書:資産の所在地、地目(土地)、地積(土地)、家屋番号、家屋構造、床面積(家屋)、評価額を証明します。

- 公課証明書:評価証明書の内容に加え、課税標準額と税相当額を証明します。

- 固定資産税名寄帳兼課税台帳:課税台帳に記載(登録)されている固定資産を納税義務者ごとにまとめた一覧表です。

- 償却資産課税台帳:所有者住所・氏名、評価額、決定価格、課税標準額等が記載されています。

- 償却資産明細書:償却資産の内訳が記載されています。

- 資産なし証明書:固定資産課税台帳に納税義務者の所有する固定資産が登録されていないことを証明します

※これ以外の固定資産税に関する証明書等が必要な方は、10番窓口(税金(資産税))でお取りください。

証明書(税・戸籍・住基・印鑑)の「書かない×ワンストップ窓口」の流れ

「書かない×ワンストップ窓口」での証明書(税・戸籍・住基・印鑑)の取得の流れは次のとおりです。

※税証明は、8番窓口〔税金(収納)〕、9番窓口〔税金(市民税等)〕、10番窓口〔税金(資産税)〕でも取得できます

1.受付 番号札発券機で番号札を取ります!

総合案内付近にある番号札発券機で、〔証明書発行・印鑑登録〕ボタンを押し、番号札を取り、〔証明書〕表示のあるフロアに移動します。

番号札発券機(総合案内付近に設置)

2.申請 必要な項目を職員と一緒に確認しながら申請します!

本人確認書類を提示し、「どなたの証明書が必要ですか?」「どの証明書が必要ですか?」などを職員が聴き取りしながら申請書をつくります。

1・2番窓口での証明書の申請手続き

3.受け取り・支払い 証明書を受け取って、手数料を支払います!

お渡し窓口に移動し、2でシステムにより作成された申請書の内容を確認、署名します!これまでのように、住所や氏名などを書く必要はありません。

証明書を受け取り、手数料を支払います。

手数料は、現金のほか、キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・バーコード)による支払いも利用できます。

お渡し窓口での証明書の受領、支払い

順番待ちの負担感軽減を図るための「番号札発券機」の導入

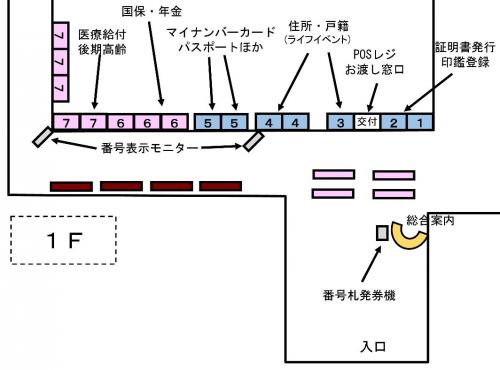

市役所の窓口では、さまざまな手続きがあり、「いつまで待たされるの?」「あとどのくらいかかるの?」といった声も聞かれます。そうした順番待ちの負担感の軽減を図るため、順番を“見える化”し、1階フロア(市民環境課・国保医療課)での手続きにおいて、番号札発券機を導入しました。

これにより、あらかじめ目的の窓口をスムーズにご案内するとともに、窓口別に順番待ちの状況が1階フロア天井吊のモニターに表示されます。順番が来ると、呼出し音とともに1階フロア各窓口のモニターに番号が表示されますので、ご自分の番号が表示されましたら、各窓口まででお越しください。

番号札が必要となる手続き

- 1・2番窓口:証明書発行、印鑑登録

- 3・4番窓口:住所変更、戸籍届出

- 5番窓口:マイナンバー・パスポート、その他(仮ナンバー、船員、動物火葬)

- 6番窓口:国保・年金

- 7番窓口:医療費助成、後期高齢

番号札発券機のメニュー

メニュー別に待ち人数が表示

おおふなと版窓口改革(DX)により目指すところ

おおふなと版窓口改革(DX)では、利用者目線での窓口体験調査の実施を通じた課題の洗い出しや窓口改革の必要性の確認、窓口改革の先進自治体職員との意見交換等を重ね、進めてきました。

今回、トライ&エラーを重ねながら、段階的に拡大するという“スモールスタート”で動き出し、今後、ワンストップ対象業務を順次拡大していく予定です。

窓口改革(DX)は、当市行政DXのリーディングプロジェクトとして位置付けます。

その理由は、関係課が多岐にわたり、X(トランスフォーメーション:変革)の波及効果が広範囲に、さらに複数年に及ぶ取組により、X(トランスフォーメーション:変革)が組織文化として浸透することが見込まれます。

これにより、行政改革を始め、行政評価や事務事業等の見直しなど、行政DXの推進力として全庁展開し、地域全体のDX推進も見据えて取り組みます。

こうした取組は、「令和5年度大船渡市行政経営方針」及び「令和6年度大船渡市行政経営方針」の横断的な重点施策として位置付けた“デジタル化の推進”を具現化するものです。

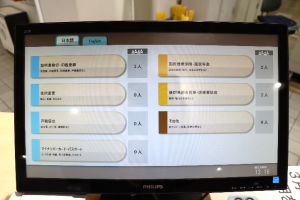

書かない×ワンストップ業務導入に関するロードマップ

ライフイベントを対象としたワンストップは、別途導入予定の“行かない窓口”の推進とあわせ、令和5~7年度の3か年で導入します。なお、一部の業務はシステム対応や法改正等に応じて、令和8~9年度に導入します。

具体的には、令和5年度に証明書ワンストップ(税・戸籍・住基・印鑑)、以降はライフイベントのうち、まわる窓口や取扱件数が多いものなどの順に、令和6年度に死亡・転出・転入・転居、令和7年度に出生・婚姻・離婚とします。

導入時期は、令和5年度はデジ田交付金の条件として年度内実装とされていることから3月に、令和6~7年度は窓口の繁忙期を避けて、下半期の導入を目指します。

| 項目 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |

|---|---|---|---|---|---|

| 大船渡市デジタル 田園都市国家構想 総合戦略 |

|

||||

| 書かない×ワンストップ窓口 |

実装

|

実装

|

実装

|

部分的な対象業務の順次拡大 | |

| 行かない窓口 | 交付金申請 | 実装 |

|

||

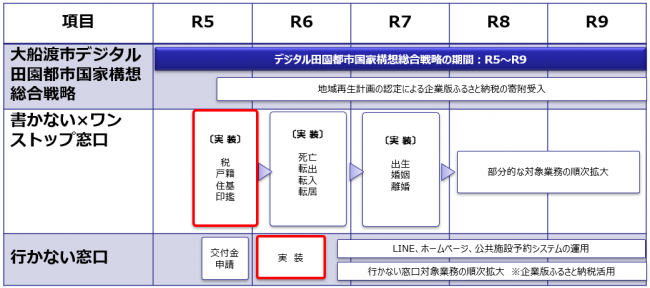

行政DXの推進に向けたロードマップ

デジタル田園都市国家構想総合戦略×窓口DXから行政DXの推進

窓口DX(書かない×ワンストップ窓口、行かない窓口)を足掛かりとして、改善を繰り返しながらX(トランスフォーメーション)を進め、社会の変化に合わせて常に変革を進める”行政DX”の推進を図る。

| 項目 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |

|---|---|---|---|---|---|

| デジタル田園都市国家構想総合戦略 |

|

||||

| 書かない×ワンストップ窓口 | 実装 | 対象業務の順次拡大 ※企業版ふるさと納税を活用し、DXに取り組む自治体として企業に売り込み |

|||

| 行かない窓口 | 交付金申請 | 実装 |

|

||

| プロジェクト A,B,C… | 実装A | 実装B | 実装C | 実装D | 実装E |

| 行政経営推進会議、 関係課長会議、デジタル創生研究プロジェクトチームによる検討等 | 事業化 | 事業化 | 事業化 | 事業化 | 事業化 |