コンテンツ番号:1723

更新日:2025年12月04日

2026年「吉浜のスネカ」開催情報

2026年01月15日 木曜日 に開催予定の「吉浜のスネカ」に関する情報をお知らせします。

新着情報

2025年12月04日、報道関係者向け資料を追加

2025年12月04日、文化財めぐり「三陸鉄道で行く♪吉浜のスネカ見学」(一般向け)参加者募集情報を追加

一般向け参加者募集 こちらをご覧ください

2025年11月20日、「吉浜のスネカ」出発式見学・体験(親子向け)参加者募集情報を追加

親子向け参加者募集 こちらをご覧ください

「吉浜のスネカ」とは

岩手県では沿岸部を中心に来訪神行事が分布していて、県北部には「ナモミ」「ナゴミ」と呼ばれる行事が、大船渡市には「吉浜のスネカ」「崎浜のタラジガネ」が伝わっています。「吉浜のスネカ」は、それらを代表する行事として、平成16年に国の重要無形民俗文化財指定を受けています。

三陸町吉浜では、小正月(1月15日)の晩になると鬼とも獣ともつかない面をつけ、みのに身を包んだ「スネカ」が家々を訪れます。「スネカ」という呼び名は「スネカワタグリ」を縮めたものです。冬の間、長いこと囲炉裏にあたって火斑(ひがた)ができた怠け者の「脛皮(すねかわ)」を「たくる(剥ぎ取る)」ことから来ています。

アワビの殻を腰にぶら下げ、俵を背負い、身を屈めて鼻を鳴らしながら歩くのがスネカの特徴的な姿です。

平成30年11月29日、ポートルイス(モーリシャス共和国)にて開催された政府間委員会において、当市の国指定重要無形民俗文化財「吉浜のスネカ」を含む「来訪神:仮面・仮装の神々」をユネスコの「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に記載することが決議されました。

「吉浜のスネカ」主な歴史

- ~江戸時代

スネカが始まった時期は不明。およそ200年前には行われていたと考えられる。 - 明治~昭和初期

古くは、スネカは各々が人知れず準備し、歩き回ったという。 - 明治29年

明治三陸地震津波。吉浜は大きな被害を受けた。 - 昭和8年

昭和三陸地震津波。吉浜では先の津波の教訓を受けて集落を高台に移転していたため、ほかの地域と比べて被害は少なかった。「吉浜の津波石」が打ち上げられた。 - 昭和10年代

太平洋戦争の影響により、スネカの風習が一時途絶えた。 - 昭和30年代

スネカは再興し、ほぼ現在と同じ形で行われるようになった。 - 昭和35年

チリ地震津波。 - 昭和40年代

時期が旧暦から新暦に変わる。青年会が行事の中心となる。 - 平成7年

「吉浜スネカ保存会」が発足。 - 平成11年

三陸町指定無形民俗文化財になる。 - 平成13年

合併に伴い大船渡市指定民俗文化財になる。この頃から中学生・高校生も参加。 - 平成16年

国指定重要無形民俗文化財になる。 - 平成23年

東日本大震災。高台移転の結果、被害が少なかったことから、「奇跡の集落」として国内外のメディアに取り上げられた。 - 平成26年

「来訪神行事保存・振興全国協議会」が発足。 - 平成30年

「来訪神:仮面・仮装の神々」としてユネスコ無形文化遺産に登録。

「来訪神」とは

仮面・仮装の異形の姿をした者が、「来訪神」として、年の初めや季節の変わり目などに家々を訪れ、子供や怠け者を戒めたり、人々に幸や福をもたらしたりする行事です。今回は、その中でも国指定重要無形民俗文化財に指定されている10件の行事がユネスコ無形文化遺産に登録されました。

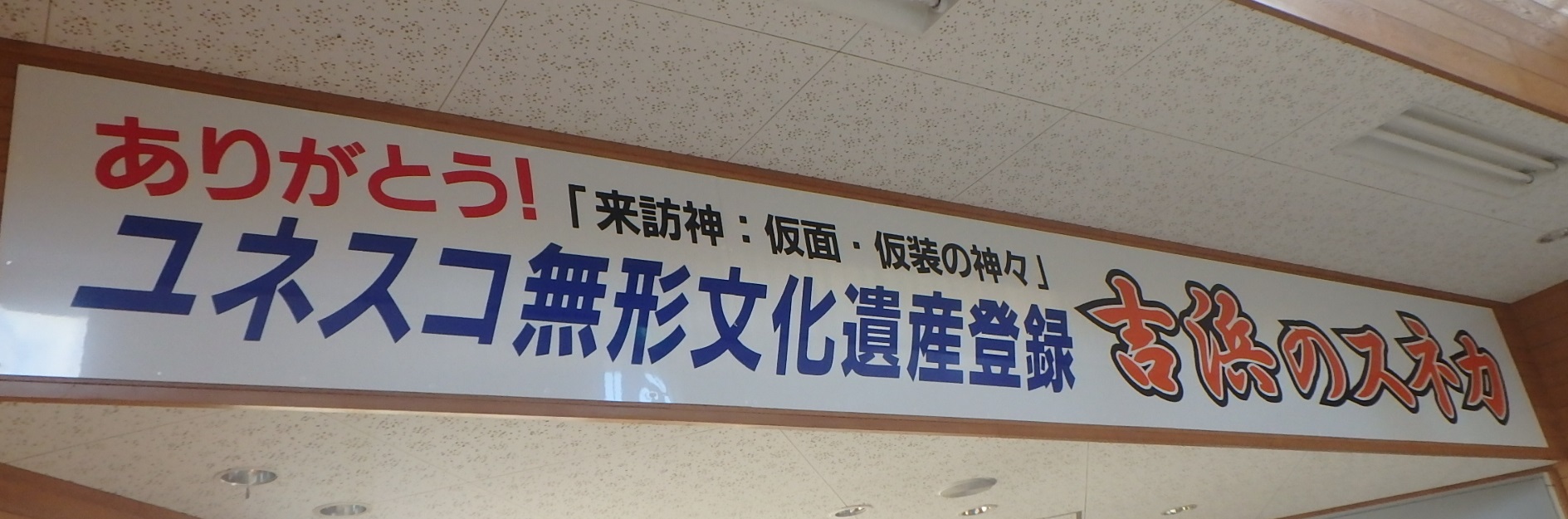

ユネスコ無形文化遺産登録記念看板(吉浜地域振興出張所)

ユネスコ無形文化遺産に登録される全国の来訪神行事

- 吉浜のスネカ 岩手県大船渡市

- 米川の水かぶり 宮城県登米市

- 男鹿のナマハゲ 秋田県男鹿市

- 遊佐の小正月行事 山形県飽海郡遊佐町

- 能登のアマメハギ 石川県輪島市・鳳珠郡能登町

- 見島のカセドリ 佐賀県佐賀市

- 甑島のトシドン 鹿児島県薩摩川内市

- 薩摩硫黄島のメンドン 鹿児島県鹿児島郡三島村

- 悪石島のボゼ 鹿児島県鹿児島郡十島村

- 宮古島のパーントゥ 沖縄県宮古島

「吉浜のスネカ」のユネスコ無形文化遺産登録についてのコメント

恐ろしい形相の「スネカ」を家に受け入れ、幼子が強く健やかに育つことを願う、子供を中心とした年に一度の風習。この時は、吉浜中の子供からお年寄りまで、「思いが一つになる瞬間」です。

皆さま方におかれましては、今回のユネスコ無形文化遺産登録につきまして、たいへんありがとうございました。おおよそ200年前、「吉浜のスネカ」を生きるための知恵として編み出していただいた先人の方々、暖かく見守り、さり気なく伝え続けてくださった地域、小中学生、関係者の方々、本当にありがとうございます。心よりお礼を申し上げます。

今後とも、地域の皆さま方と共に、これまで通り「吉浜のスネカ」の伝承に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。「吉浜のスネカ」は、年に一度の地域の風習として本来の形を守り、後世に伝えていくことが大切です。国内外の皆さま方におかれましては、このことをご理解の上、暖かく見守り続けていただきますようお願いいたします。

吉浜スネカ保存会 会長(当時) 柏崎 久喜

当市の「吉浜のスネカ」を含む「来訪神:仮面・仮装の神々」が、ユネスコ無形文化遺産に登録されましたことを、たいへん嬉しく思います。また、全国各地で来訪神行事の伝承に取り組んでこられた方々に対しまして、心からお祝い申し上げます。

「吉浜のスネカ」が、人類の創造性と文化の多様性を代表する無形文化遺産のひとつとして選ばれたことは、とても栄誉あることですので、これからも、吉浜地区の方々と協力しながら、「吉浜のスネカ」の保護と継承に努めて参りたいと考えております。

大船渡市長 戸田 公明