コンテンツ番号:1455

更新日:2025年12月24日

大船渡市の行政評価

本市では、より効果的かつ効率的な行政運営を進めるため、市のさまざまな取り組みについて、その必要性や成果、目標の達成度などの観点から評価して、次の計画や実施に生かす「行政評価」に取り組んでいます。

本市の行政評価システムの概要

本市の取り組み内容

- 令和7年度政策体系に基づき実施した行政評価の結果

- 大船渡市市民意識調査(市民意識アンケート)

- 大船渡市若者意識調査(若者意識アンケート)

- 過去における行政評価の結果

※平成23年度から令和2年度までは、震災対応を優先するため事務事業評価のみ行いました。

関連リンク

行政評価とは

『行政評価』とは、広くは一連の行政活動を対象とした評価活動をいい、事後の各種の評価活動のみならず、公共事業における環境アセスメントなど、事前の評価活動も含まれます。

行政評価システムの基本は、単に事務事業の効率性を求めるだけでなく、目的の妥当性、有効性、公平性など、多角的な視点で検討を加えることにより、まちづくりのビジョンがどれだけ達成できたのかを検証し、その結果を次の計画、あるいは予算執行に生かしていくというものです。

行政評価の目的

1 職場の活性化

行政評価を通じて、事務事業や施策のあり方について庁内で広く議論することにより、職員が、より一層意欲的に仕事をし、職場全体で創意工夫しながら事務事業の改革、改善に取り組む環境をつくっていきます。

2 より効果的かつ効率的な行政運営の推進

多様化する行政ニーズへの対応が求められている中で、事務事業等の評価結果も踏まえながら、これまで以上に、限られた資源を効果的に配分し、効率的に活用する行政運営を進めていきます。

3 組織の最適化

さまざまな政策課題の実現に向け、必要な施策を展開するうえで組織機構が最適な状態になっていることが必要です。そこで、施策等の評価を通じて、総合計画に掲げる各施策の目的を達成するために最適な組織への統合、再編成を進める一助としていきます。

4 行政情報の市民との共有化

これまでの各種情報の提供に加え、新たに行政評価への取り組み姿勢や評価結果を公表し、市民が市政への理解と信頼を一層深め、より積極的に市政に参画していただけるよう促していきます。

行政評価の方法

1 行政評価のマネジメントサイクル

計画(Plan)を策定して予算を編成し、その予算を執行(Do)した後、その事業が、果たしてまちづくりに貢献しているのか、その達成度や効率性はどうかといった評価(See)を行い、次の計画(Plan)に活かしていきます。これを行政評価のマネジメントサイクルといいます。

2 政策体系に基づく評価

当市では、行政活動を大船渡市総合計画前期基本計画(計画期間:令和3~令和7年度)に基づき、目的と手段の関係で整理された政策体系(政策-施策-基本事業)でとらえ、基本事業の目的を達成するためのさまざまな事務事業に始まり、基本事業、施策の3段階で、それぞれ評価を行います。

政策

大局的な見地から、市が目指すべき方向性や目的を示すもので、施策の大綱を定めたものです。(大船渡市総合計画では「基本構想」に対応しています。)

施策

政策の目的達成に向けて取り組むために、それぞれの政策の下に位置づけた具体的手段のまとまりです。(大船渡市総合計画では「基本計画」に対応しています。)

基本事業

施策の目的達成に向けて取り組む課題を明確にするために、それぞれの施策の下に位置づけた具体的手段のまとまりです。

事務事業

基本事業の目的達成に向けて取り組むために、それぞれの基本事業の下に位置づけた具体的な手段です。

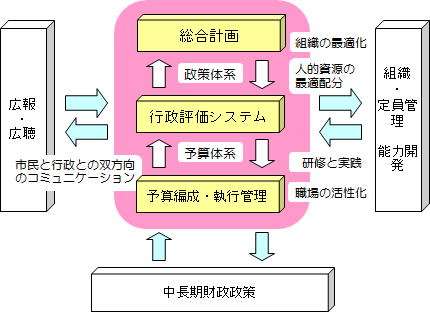

3 行政評価の全体像とマネジメントサイクルの流れ

行政評価の結果は、大船渡市総合計画基本計画の進行管理、予算編成・執行管理、組織・定員管理、広報・広聴、事務事業の見直し等の改革改善など、市政のあらゆる分野の施策及び事務事業に反映させるものとします。

全体像

参考文献 「行政評価実践ゼミナール(ぎょうせい刊、梅田次郎・星野芳昭編著)」

行政評価のマネジメントサイクルの流れ

参考文献 『行政評価実践ゼミナール(ぎょうせい刊、梅田次郎・星野芳昭編著)』

行政評価とは(Q&A)

行政評価について、質問・回答方式により説明します。

詳しくは、下記市広報(行政評価抜粋)をご覧下さい。

行政評価システムの概要

推進体制

本市の行政評価システム推進体制以下のとおりです。

評価体系

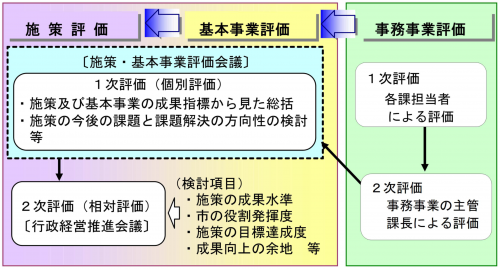

本市の行政評価システムは、目的-手段の関係で体系づけられた政策体系に基づき、以下の図のように施策評価、基本事業評価及び事務事業評価で構成する評価体系になります。

評価プロセス

1.内部評価

本市の行政評価システムにおける、内部評価のプロセスは次のとおりです。

| 体制\階層 | 施策評価・基本事業評価 | 事務事業評価 |

|---|---|---|

| 1次評価 |

施策・基本事業評価会議(施策の主管課長)

※施策及び基本事業の評価結果については、施策の主管課長が行う。 |

|

| 2次評価 | 行政経営推進会議(三役、部長等)

|

事務事業担当課長が2次評価を行う。 |

評価手法

目的を3つの視点から明確にする評価

当市の行政評価システムは、施策、基本事業及び事務事業の目的を、対象・意図・結果の3つの視点から明らかにしていきます。

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 施策、基本事業及び事務事業が働きかける対象は何か。人(市民)や自然資源など(誰、何を対象にしているのか)。 |

| 意図 | この施策、基本事業及び事務事業によって、対象をどう変えるのか。 |

| 結果 | この施策、基本事業及び事務事業を実施することによって、まちづくりのビジョンのどこに結びつくのか。どんな課題解決に貢献するのか。 |

指標を設定する評価

対象・意図のそれぞれについて、その大きさや程度を表す「指標」を設定して評価します。

| 目的 | 指標 | 内容 |

|---|---|---|

| 対象 | 対象指標 | 対象の規模や大きさを表す指標 |

| 意図 | 成果指標 | 対象における意図の達成度を表す指標 |

事務事業評価の視点(1次、2次評価共通)

事務事業評価は、単にコスト削減や廃止する事業を抽出するためのものではなく、結果を振り返り次に活かすことを基本とし、常に前向きに事務事業をより良くしていくために、次の4つの視点・9項目についての評価と改革・改善の検討を行います。

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 1 政策体系との結びつき |

|

| 2 公共関与の妥当性 |

|

| 3 対象・意図の妥当性 |

|

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 4 成果向上の余地 |

|

| 5 廃止・休止の成果への影響 |

廃止・休止した場合の影響の有無とその内容 |

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 6 事業費の削減余地 |

成果を下げずに事業費を削減できないのか |

| 7 人件費の削減余地 |

成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないのか |

| 評価項目 | 内容 |

|---|---|

| 8 受益機会・費用負担の適正化余地 |

|

施策及び基本事業評価の視点

1.次評価(個別評価)

- 施策及び基本事業の成果指標実績から見た現状水準(近隣他市との比較、時系列での比較、市民期待水準との比較)とその背景について

- 施策の今後の課題と課題解決の方向性について 等

2.次評価(相対評価)

- 施策の成果水準について

- 施策の成果向上に係る市の役割発揮度について

- 施策の目標達成度について

- 施策の成果向上余地について 等

2.外部評価

令和3年度より内部評価を補完するとともに、評価に客観性を持たせるため、市民等から意見を求める場として行政改革懇談会を活用し、外部評価を実施しています。

大船渡市行政評価システム導入マスタープラン

大船渡市行政評価システム導入マスタープランについてはこちらをご覧ください。

大船渡市行政評価システム導入マスタープラン[PDFファイル]